马略的赫赫战功:罗马军团如何实现职业化?(2)

时间:2023-09-27 23:10 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次

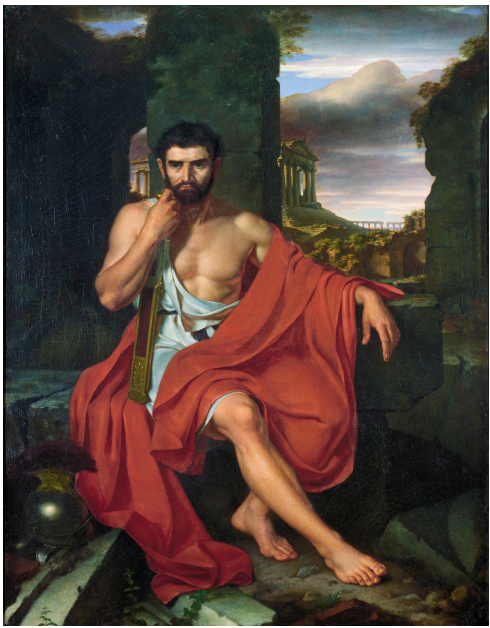

尽管这座城市并非前202年大西庇阿击败汉尼拔的决胜之地,但相同的地名却似乎令梅特鲁斯看到了胜利的曙光。在一番部署之后,梅特鲁斯率部对扎马展开了围攻,而马略则留守营地,等待朱古达的到来。但梅特鲁斯显然高估了自己的谋划,在罗马军队大举攻城的关键时刻,朱古达亲率努米底亚骑兵出现在了战场,以悍不畏死的冲击,成功打乱了罗马军队的部署。 在面对坚城仰攻不利以及朱古达所部骑兵神出鬼没的冲击下,梅特鲁斯被迫将军队后撤,战争再度进入相持阶段。而更令梅特鲁斯倍受打击的,是身为其副手的马略竟表示自己要脱离远征军,回罗马竞选执政官。一个曾经处处仰人鼻息的外乡人竟意图染指高位,这样的场景令出身豪门的梅特鲁斯深感滑稽,而不堪忍受其奚落的马略更愤然拂袖而去。但谁曾想两人之间的这场不欢而散,最终竟成为马略成功登顶的助推剂。 马略走后,梅特鲁斯在战场上连战连败。马略的支持者抓住这一有利契机,大肆放大梅特鲁斯的无能和马略在战场上的功绩,以至于当执政官选举时,马略已经被众多罗马公民视为可以迅速结束朱古达战争的不二人选。这些年罗马权贵在朱古达战争中收受贿赂、兵败丧师的种种表演,也让骑士和平民阶层愤恨不已,他们一改以往执政官只在少数几个贵族家庭间传来传去的传统,要选举一个“新人”。而讽刺的是,就在马略成功当选为前107年的执政官后不久,北非战场上传来了梅特鲁斯已成功歼灭朱古达麾下主力的捷报。然而,朱古达本人却逃出生天,因此身为执政官的马略再度被派往北非。 由于梅特鲁斯在卸任之前解散了很多自己招募的部队以示抗议,马略不得不重新打造一支属于自己的远征军。而为了避免遭到罗马豪门的掣肘,马略果断宣布打破此前罗马按阶层和社区组建军队的惯例,而是吸引众多城市贫苦百姓进入自己的兵营。 《迦太基废墟中的盖乌斯·马略》,1807,约翰·范德林,油画,高 220.9 厘米,宽 173.9 厘米,现藏美国旧金山美术博物馆 正是凭借着这支规模空前的新型军队,马略在北非战场上无往不利,很快便将朱古达赶得走投无路。但就在其即将大获全胜之际,罗马却紧急将其召回,并交付给他一个更为棘手的任务。 和日耳曼人的首次接触 大约在公元前120年左右,生活在日德兰半岛的辛布里人(Cimbri)开始南下。辛布里人是日耳曼人的一支,在南下过程中,他们和日耳曼人的另外两支——条顿人(Teutons)和阿姆布昂人(Ambronen)结成联盟,大约在公元前113年出现在罗马的北部边界并和罗马人发生了武装冲突——这可以看作罗马文明和日耳曼的首次接触。此后几年,罗马和日耳曼部落数次交手,没有讨得半点便宜。公元前105年,罗马元老院判断对手有大举入侵的企图,随即调集了8万大军北上堵截。由两位执政官和一位前执政官指挥的大军抵达隆河之时,他们麾下的军队已经通过吸收各路盟军而膨胀至12万。 但罗马的重拳却挥了个空。日耳曼大军早在共和国部队抵达之前便返回罗讷河上游就食去了。元老院自然不允许这样的师老无功,于是3位关系微妙的主帅驱策着各自的罗马军团深入蛮荒。前105年10月,最终在高卢中部里昂城南的罗讷河中游河谷,罗马军团与辛布里、条顿两大日耳曼部落联军相遇。 此时的罗马大军早已远离本土,将帅失和更令其战线绵延180公里。在这样的情况下,在维埃纳(Vienne)城郊,腰部以麻绳相连的日耳曼步兵以疯狂的墙式冲锋击溃了共和国远征军的先锋。前任执政官斯考卢斯坠马被擒,最终授首于日耳曼部族酋长的大帐之中。 可惜的是,前军尽没的消息并没有缓和剩下的两位罗马统帅之间的关系,尽管集中兵力成为共识,但双方却谁也不愿先渡过罗讷河向友军靠拢,就在连番扯皮之中,日耳曼大军合围了这片名为阿劳西奥(Arausio,今法国奥朗日附近)的河谷。面对来自四面八方的进攻,罗马士兵战死、溺毙者众多,12个兵团彻底溃灭。但史学家中所谓“12万大军仅余10人生还”“一场双倍于坎尼的惨败”却未必靠谱。前者无法解释两位执政官的生还和免于死刑,后者则混淆了“第二次布匿战争”以来罗马军队成分的变化。 (责任编辑:admin) |