区块链究竟让我们相信了什么?

时间:2023-10-06 18:31 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次

作者:王靖一 中央财经大学金融学院讲师/北京大学数字金融研究中心特约研究员

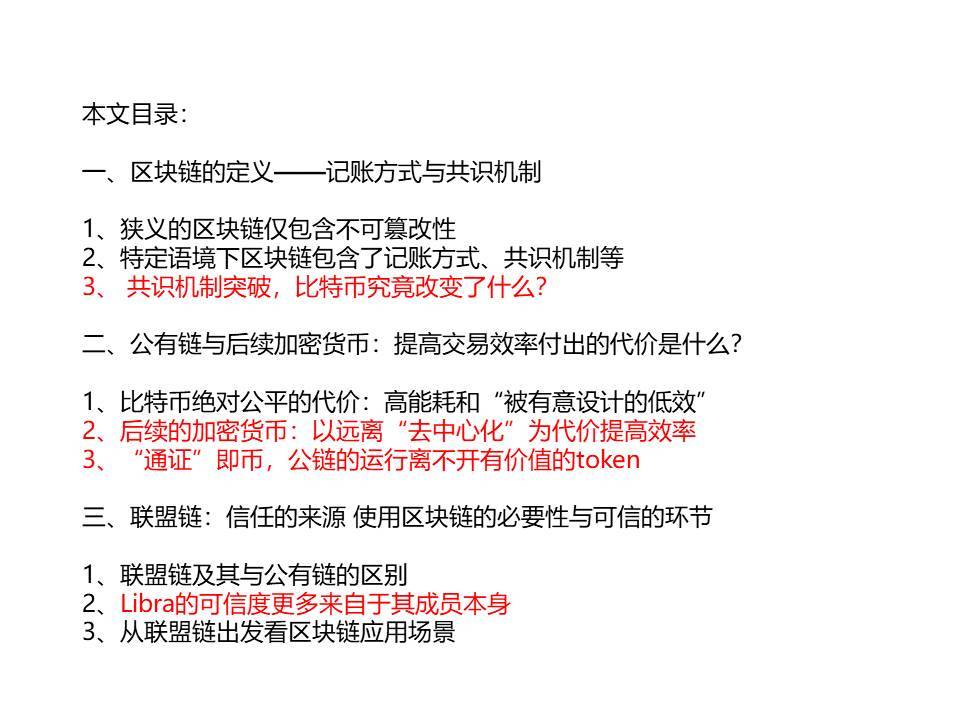

区块链一般可以按照其记账的参与者分为公有链、联盟链与私有链。自问世以来,区块链就因其伴随加密货币而生的投机价值与改变信任模式这一金融基石的价值意义而广受关注与讨论。每每提起区块链,多伴随着去信任化、可信的多中心系统等等表述。 本文希望以一个较为技术的视角,讨论区块链究竟让我们相信了什么。 此外,值得关注的是,国家禁止境内加密货币交易所与ICO、一众空气币泡沫破灭之后,许多公有链忌惮于谈“币”,转而以权证、通证等称谓代替。而这些五花八门的措辞实则就是token一词的不同翻译,本质上与“币”并无区别。投机这些token仍然是高风险的,他们的高效执行,或以牺牲比特币的“去中心化”为代价。 关于Libra,并不是区块链保证了其可信度,而是Libra协会成员本身的规模与地位让他们彼此信任,区块链保证了记录的不可篡改与自动执行,公众对于Libra的信任事实上更多来自于对其协会成员的信任。 一、区块链的定义——记账方式与共识机制 许多人认为,区块链这一概念诞生于中本聪2008年公布的比特币论文。然而有趣的是,区块链(block chain)这个词并没有出现在这篇论文之中,即其公认的发明人并未对这个术语给出一个明确的定义,这令区块链成为了一个商务应用中逐渐形成的约定概念,便使得区块链的准确含义与概念范围在很多时候显得含混不清。加之区块链包含的多项技术与其达成共识的算法对于非专业人士略显艰深,通俗化的传播中往往做一些不甚了了的比喻,之后便是立起诸如不可篡改、去中心化、去信任化、匿名化的牌子,将概念用特性替换。 1、狭义的区块链仅包含不可篡改性 为了更好地讲清楚区块链究竟让我们相信了什么,在这里有必要将区块链的概念做一些澄清。 狭义的区块链其实是一种数据结构,即数据在计算机系统中的保存形式。一定时间段的数据被打包进一个区块,这个区块有一个“链条”连接至上一个区块,打包方式与“链条”保证着区块内任何数据如果被篡改,系统便会发现并报错。 这种机制保证了写入区块链的数据一般不会被悄无声息地篡改,只有当整个系统超过50%以上计算能力同意时,区块链才能被部分或全部修正。 可以发现,狭义的区块链只是通过这种独特设计的数据结构,保证了记录内容的不可篡改性,至于去信任、去中心化、匿名性并不涉及 2、特定语境下区块链包含了记账方式、共识机制等 而更广义的区块链概念,即现在一般语境下的区块链,往往包含了记账方式、共识机制两项内容,这二者才是真正决定区块链能否去中心、去信任化的关键内容。 比特币使用了一种特殊的记账方式,UTXO,即unspent transaction output,一般被译作未使用交易输出。日常生活中的账本,账户是主体,即一个账户目前还有多少钱,当一笔交易发生时,交易双方的账户余额发生变动;而UTXO的主体则是币本身,即这个币从它因挖矿产生,先后被哪个账户持有,当一笔交易被发起,需要将参与交易的每一个比特币上溯至其诞生以验证交易的合法性。 这种设计的方式缺点十分明显,回溯使得验证合法性的开销陡增,然而这种设计却使得整个系统具有较强的稳定性。 如果使用传统的基于账户的账本,单次恶意攻击可能导致整个账本发生不可逆转的损失,而UTXO的结构则保证了,单次攻击只会使得最近的若干交易是非法的,下一个诚实的记账节点只需要忽略这部分错误内容从上一个诚实的节点开始记录,攻击造成的影响便可以被有效控制。 UTXO的设计契合了区块链的数据结构与共识机制,但并不意味着UTXO是区块链账本的唯一形式,以太坊在每个区块中都保存了包含所有账户信息的账本,以提高参与记账门槛与些许降低匿名性的代价实现了效率更高的验证方式。 3、共识机制的突破:比特币究竟改变了什么? 而共识机制则是广义区块链的最核心部分,也是中本聪论文所解决的最大问题,即在一个分布式系统中,至少需要多少节点是诚实的才能保证系统稳定运行。在之前的研究中这个阈值是2/3,即如果整个记账系统中1/3或者更多的参与者存在恶意,那么这个系统就会变得不可信任,这一结论被称为拜占庭将军问题,由1982年同名论文提出,在2002年的论文中给出了这一问题可行解。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:区块链是抓手,虚拟币是皮相

- 下一篇:虚拟货币OK交易所最新APP安卓下载APP