丝路明珠麦积山石窟的历史与艺术(上)丨丝路

时间:2023-05-10 06:43 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次

提起中国的石窟艺术,人们首先想到的是敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟和大同云冈石窟,而与它们并称四大石窟的麦积山石窟却颇有养在深闺人未知的味道,但这不影响其独具特色的历史和艺术价值。 一、麦积山石窟的地理位置与营建背景 天水古称“秦州”,地处甘肃省东南部秦岭山系末端的渭河上游,素有“陇上江南”的美誉。因东邻关中长安,地扼陕、甘、川、宁,自古以来就是兵家必争之地和丝绸之路上的交通、经贸重镇。闻名遐迩的麦积山石窟即落于这座古城东南30公里秦岭北麓小陇山支脉上的一座孤峰峭壁之上。 麦积山又称“麦积崖”,其名称来源最早见于《高僧传·玄高传》,记载关中石羊寺高僧玄高因时局动荡而“杖策西秦,隐居麦积山。”《魏书·李焕传》载,北魏正始三年(506年)秦州主簿吕苟儿反,梁州刺史李焕“令石长乐等由麦积崖赴援”。 至于为什么要这样称呼这处在山梁末端孤兀而立的奇峰,五代文学家、大诗人王仁裕在《玉堂闲话·麦积山》中有一段精彩描述:“麦积山者,北跨清渭,南渐两当;五百里岗峦,麦积山处其半;崛起一石块,高百万寻;望之团团,如农家积麦之状,故有此名。”

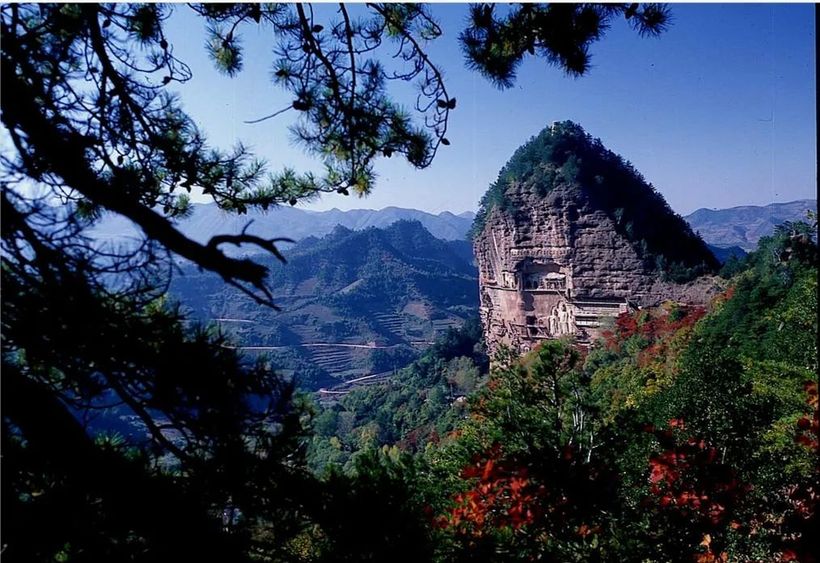

▲麦积山石窟秋季全景图。(麦积山石窟艺术研究所 供图) 而关于麦积山石窟的开凿和营建,据史料记载,始凿于十六国后秦时期。此后,北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清不断增修营建,前后整整持续了1600多年,现存大小窟龛221个,造像3938件10632身,壁画近1000平方米,以及大量的碑碣、经卷、文书等文物。 素以优美的自然与人文景观、栩栩如生的泥塑造像、宏伟绚丽的北朝壁画和令人叹为观止的崖阁栈道建筑而享誉海内外。它也是国务院1961年3月4日首批公布的全国重点文物保护单位,国家五A级旅游景区,2014年6月22日,又作为“丝绸之路:起始段和天山廊道的路网”的重要组成部分,被联合国教科文组织正式认定为世界文化遗产。

▲麦积山石窟一隅。(图片来源:麦积山石窟官网) 魏晋南北朝是中国历史上政局大动荡、文化大变革、民族大迁徙的重要时期,也是外来佛教艺术与中国传统文化交汇、碰撞、融合的关键阶段,地处当时丝绸之路南线要道的麦积山石窟正是当时关中、陇右地区这场变革的真实写照和珍贵历史遗存。 公元3—4世纪,活跃于中亚、西域和新疆的印度佛教沿着古老的丝绸之路经过河西走廊进入中原内地,长安、洛阳、成都、建康(江苏南京)等成为当时重要的佛教文化传播中心。其中毗邻长安的天水(古称秦州)也成为佛教最早传入内地的地区之一,西晋永嘉二年(308年),高僧竺法护就曾在天水境内重译《普曜经》。 长安高僧帛法祖则常年在关陇一带弘扬佛法,他在信徒中影响很大,史称“崤函之右,奉之若神。”后来,法祖被秦州刺史张辅杀害,引起天水、陇西一带羌人愤怒,他们起兵进攻秦州城,张辅也因此被杀,众羌胡感到大仇已报,便将法祖分尸,带回去后起塔供养,以示纪念。这一件事表明当时佛教已深入秦州社会各个阶层,佛事活动已经成为人们日常精神生活的重要组成部分。

▲麦积烟雨。(图片来源:麦积山石窟官网) 而麦积山作为秦州境内奇特的丹霞地貌,东汉时就已经引起人们注意,当时与汉光帝刘秀对峙的隗嚣就曾在麦积山背后的雕巢峪修建有避暑行宫。北周大文学家庾信称麦积崖为“陇坻之名山,河西之灵岳”,《秦州志》亦称其山为“秦地林泉之冠”。可见古人很早就已将麦积山作为消暑纳凉、寻幽问道的场所。 南北朝时期,禅修与观像是北方地区僧人最重要的宗教实践活动之一,环境清幽、景色秀丽的麦积山也自然引起僧侣们的关注。玄高到达此地时,已有秦地高僧在此禅修,僧众规模已达百人之多,可见当时麦积山佛事活动之盛。至于这一时期是否有开窟造像之举,目前尚无明确证据。但从僧侣禅修观像的实际需要,以及后秦姚兴倡导的三世佛思想在麦积山北朝造像体系中占有绝对地位等情况分析,麦积山石窟始建于后秦应该是历史事实。 (责任编辑:admin) |